Embora tenha sido heavy user do Facebook, há bocados de tempos me desinteressei pelo “Livro das faces”, como a ele se refere um bom amigo. Há entulho demais por aquelas bandas azuladas. Mas em uma espiadela ocasional nas “notificações” que recebi, me dei conta de algo magnífico: Elke Maravilha havia aceitado meu pedido de amizade.

David Zingg vê Elke Maravilha como Marylin (1975)

Elke, a incrível mulher de Leningrado, mereceria todo um grandioso e purpurinado post em Elekistão (quizás até um apartado neste site, com o título de Elkistão). Mas não é dela que aqui se trata.

Fiquei “amigo” dela enquanto escrevia um texto para a revista “Serafina” sobre o mestre da fotografia (e do bem viver) David Drew Zingg (1923-2000). Havia decidido escrever sobre o americano de Montclair porque o Instituto Moreira Salles (IMS), centro de excelência em fotografia, havia fechado acordo com os herdeiros de Zingg para receber, em comodato, todo o seu arquivo.

O tamanho do acervo demonstra que, apesar de sua notória boemia, Zingg era um tremendo hardworker. O coordenador de fotografia do IMS, Sérgio Burgi, estima que entre 150 mil e 200 mil imagens, em sua maioria diapositivos em 35 mm, estejam na reserva técnica da instituição, atualmente sendo submetidas a higienização e climatização.

E onde entra a Elke nesta história, questionará o incauto?

A senhorita Maravilha foi amiga de Zingg, que a fotografou lindamente. Um dos retratos dela foi até mesmo o escolhido pela competente equipe de designers da “Serafina” para ilustrar a abertura da matéria. Um terceiro exemplo (além da Elke à Marylin Monroe daqui de cima) é este aqui:

- Elke exibe o penteado para Zingg

Ainda que estas imagens, e as demais fotos incluídas na reportagem (todas de Zingg, emprestadas gentilmente pelo Instituto Moreira Salles), evidenciem o colossal talento do americano na arte do retrato, Elekistão apresenta abaixo, junto a uma versão ampliada do texto publicado originalmente na revista (na edição de março/2013), outros exemplos da originalidade do olhar zínggico.

- Cartaz na esquina da av. Ipiranga com a av. São João (1978)

Isso em mim provoca imensa dor, mas tudo indica que Tom Jobim também desafina. A história está até numa enciclopédia: num bar de Ipanema, o compositor advertiu um americano branquela que cogitava mudar para o país: “David, o Brasil não é para principiantes”.

Zingg, o David em questão, poderia ser quase qualquer coisa, menos principiante. Ex-piloto de bombardeios B-17 na Segunda Guerra Mundial, ex-plantador de bananas em Honduras, amigo de John Fitzgerald Kennedy, Ph.D em dry martinis bem secos e em hambúrgueres suculentos, o jovem astro do jornalismo americano David Drew Zingg estava pronto para tudo. Ipanema estalou os dedos, e ele veio correndo atender seu chamado. Zingg não foi mais o mesmo, mas nosso país tampouco.

Quando num açougue em Cochabamba ou num trem no Sri Lanka tocarem “The Girl of Ipanema”, haverá algo de David Zingg no ar, como se esclarecerá adiante. Antes, as fotografias, que é delas que tratamos aqui.

Não foi amor à primeira vista, o de Dave com as câmeras. Nascido em Montclair, em Nova Jersei, em 1923, ele estudou história e literatura na Universidade Columbia, em Nova York, e foi editor e repórter em revistas de grande prestígio em seu tempo, como a “Life” e a “Look”.

Não estava mal no ofício: num dia circundava a ilha de Mallorca, na Espanha, em companhia do pintor Joan Miró, noutro viajava pelos Estados Unidos com a orquestra de Duke Ellington. Mas eis que teve algum tipo de estalo. “Depois de sete anos em ‘Look’, descobri que não era o grande poeta americano, que simplesmente não tinha talento para escrever o romance definitivo sobre a minha geração”, disse, em 1985 ao jornalista Geraldo Mayrink.

Tendo carregado muitas maletas de grandes fotógrafos, gente como Eugene Smith e Richard Avedon, resolveu que seria um deles: investiu 125 dólares numa Nikon e virou fotógrafo.

Lambe-lambe em Brasília (1960)

Retratou, dizia ele, figuras como Winston Churchill, Che Guevara, Marcel Duchamp, Louis Armstrong, Lawrence Durrell e o velho parceiro de iatismo JFK.

Em 1959, os ventos o trouxeram pela primeira vez ao Rio de Janeiro. Chegou a bordo de um veleiro chamado Ondine, quando cobria a corrida oceânica Buenos Aires-Rio para a revista “Sports Illustrated”. Era Carnaval e David se hospedou no Copacabana Palace. Comparava essa viagem à de Pedro Álvares Cabral.

Pintura retratando o Cristo Redentor (sem data)

Diferentemente do navegador, não deixou mais de descobrir o Brasil. Até que, diz a lenda, ou o próprio Zingg, uma chuva num final de dezembro de 1964 fez com que ele resolvesse ficar. Estava no país para fazer um ensaio para a revista “Look”, jantava na casa do amigo Sérgio Bernardes, quando um temporal impediu que voltasse ao hotel. O arquiteto ofereceu que ele se hospedasse uma noite. Ficou um ano.

Deixou a mulher e os três filhos em Nova York, e mudou-se de vez.

Não é exagero afirmar, como o fez um de seus grandes amigos, o jornalista e editor Matinas Suzuki Jr., que Zingg foi decisivo na mudança da fotografia nas revistas e na publicidade brasileira nos anos 1960. “Ajudou a criar, na imprensa local, os conceitos do ‘ensaio fotográfico’, cujo momento culminante foi a revista ‘Realidade’, e de ‘portrait”, escreveu ele na Folha (clique aqui), quando Zingg morreu, em julho de 2000.

Exemplo do peso histórico de sua arte está no livro “Fotografia em Revista”, que a Abril lançou em 2010, com uma seleção de mais de 350 fotografias que marcaram os 60 anos iniciais da editora. Uma das seis fotos escolhidas para a capa é de Zingg.

Idealizador do projeto e membro do conselho editorial da Abril, Thomaz Souto Corrêa enxerga com clareza as qualidades do fotógrafo, de quem foi amigo.

“David tinha o olhar descomplicado”, opina. “Ele foi o caso mais rápido de assimilação de um estrangeiro que já vi. Virou um carioca em tempo recorde. Sua fotografia também conseguia alcançar um colorido brasileiro muito raro de se ver.”

Quando alguma revista da casa precisava de uma imagem bonita de pôr-do-sol, chamavam logo Zingg, o que justifica um de seus apelidos: “Sunset Zingg”.

Palmeira da fazenda Tombador, em Mato Grosso (1984)

Além dos trabalhos antológicos para revistas como “Manchete”, que foi sua primeira casa, e depois “Quatro Rodas”, “Pop” e, sobretudo “Realidade” (de Leila Diniz grávida e nua a Juscelino Kubitschek de meias, com os pés sobre a mesa), Zingg prestou importantes serviços à iconografia musical.

Fez os melhores retratos de todos os Pixinguinhas, Dorival Caymmis e João Gilbertos que se possa imaginar, além de ter assinado capas de disco de uma turma que inclui Chico Buarque, Gilberto Gil e Caetano Veloso (estes três, mais Nara Leão, Toquinho, Paulinho da Viola e companhia foram clicados juntos para uma capa da “Realidade”, de novembro de 1966, onde se usou pela primeira vez o termo MPB).

Nelson Pereira dos Santos, Ruy Guerra, Joaquim Pedro de Andrade, Walter Lima Jr., Zelito Viana, Barretão, Glauber e Leon Hirszman

Zingg também se aventurou pelo cinema. Ele fez a fotografia, por exemplo, de “Memórias de Helena” (1974), filme de David Neves. E também pode ser visto atuando, em pelo menos duas produções dos anos 1960: em “O Bravo Guerreiro”, de Gustavo Dahl, fez o papel de senador O’Finney (e pode pôr em prática seu know-how de ter sido o assessor de imprensa do candidato à presidência dos EUA Adlai Stevenson); em “Garota de Ipanema”, de Leon Hirzman, representou um fotógrafo.

Letreiro de cinema (sem data)

O inquieto e andarilho Zingg, tipo que jamais calçava sapatos, foi personagem marcante também da turma da moda. Uma de suas amigas neste universo era a então manequim Elke Maravilha, de quem ele fez retratos dignos do codinome dela.

“O David enxergava a alma da gente”, relembra Maravilha, que recorda ter posado para Zingg caracterizada de personagens como Marylin Monroe, Josephine Baker e, como não, Elke Maravilha. “Ele tinha um humor deslumbrante. Viajávamos para Búzios e ficávamos dias enchendo a cara e rindo juntos.”

O publicitário Washington Olivetto também diz que teve importantes experiências etílicas com Mr. Zingg, seu personal trainer na arte do dry martini.

Mais do que isso, reputa ao amigo uma espécie de “pós-graduação em vida”. “Ele nos apresentava modelos maravilhosas, me mostrou bares como o Monkey, em Nova York, me fez conhecer figuras incríveis, como Hans Donner e Oscar Ornstein, o relações públicas do Copacabana Palace e dono da melhor agenda do Rio de Janeiro.”

Depois de muitas peripécias no Rio, como criar com os amigos André Midani e Lennie Dale um partido político só para estrangeiros residentes no Brasil, no final dos anos 1970 Zingg trouxe seus chapéus panamá e gravatas borboletas para São Paulo.

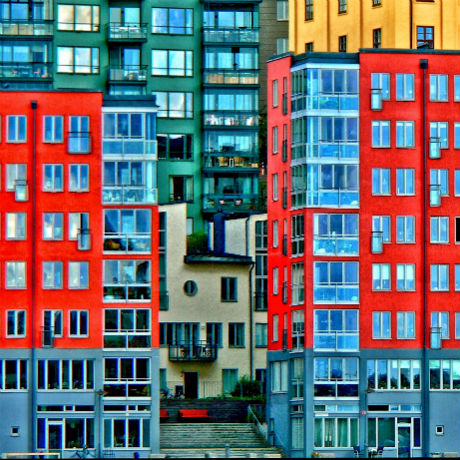

O centro de São Paulo, entre décadas de 1960 e 1970

Se no Rio ele havia se misturado com a turma do “Pasquim” e com a trupe do banquinho e violão, na capital paulistana se infiltrou entre os punks. Sim. Foi cantor da banda de punk-rock-humor Joelho de Porco. Punks também foram as experiências, pouco conhecidas, de fotógrafo de cenas de crimes na periferia paulistana, para o extinto jornal “Notícias Populares”. Mas mais do que na fotografia ou na música, nos últimos anos de sua vida Zingg se expressou com a escrita.

- Cardápio em vidro (sem data)

De 1987 a 2000, autodenominando-se Tio Dave, assinou centenas de elegantes crônicas na Folha. Nelas, empregava sua maravilhosa antena para antecipar aos “Joãozinhos”, como tratava nós leitores, a importância que teriam mais adiante grandes acontecimentos mundiais, como a internet, Bill Clinton ou até Giselle Bündchen (leia texto de Tio Dave sobre ela, um de seus últimos publicados, aqui). Também registrava histórias pessoais, como suas aventuras com as “Jennifers”, codinome que dava às suas jovens namoradas-amigas-pupilas.

Mas não contou na imprensa nem um quinto de suas grandes histórias, como a prometida lá no começo deste texto.

Numa noite de setembro de 1962, Zingg e o editor Robert Wool comemoravam no bar P.J. Clarke’s, em Nova York, a conclusão de uma grande matéria sobre música brasileira que haviam feito para a extinta revista “Show” quando, embalados por um dilúvio de whisky, como registra Ruy Castro em sua enciclopédia de Ipanema “Ela É Carioca”, tiveram uma grande e impossível ideia.

Por que não fretar um avião e trazer os magníficos músicos de bossa nova para um show no Carnegie Hall,em Nova York. A revista jamais teria orçamento para tal, mas refeito da bebedeira, Zingg levou a centelha para a consulesa e poeta brasileira Dora Vasconcellos. Ela arregaçou as mangas e, em 21 de novembro de 1962, no lugar sonhado por Zingg, Tom Jobim, João Gilberto e companhia apresentaram a bossa ao mundo.

Foi assim que o doce balanço a caminho do mar invadiu primeiro os EUA, depois o resto do mundo. Portanto, quando estiver no mercado em Tegucigualpa, no metrôem Ulan Bator ou numa sauna em Vladivostok e topar com a coisa mais linda que já viu passar, lembre-se do Tio Dave.

Post-scriptum: Para ver mais retratos feitos por Zingg, de João Gilberto, Dorival Caymmi, Oscar Niemeyer, Leila Diniz, JFK, Juscelino, Pelé e Tostão, entre outros, visite este link aqui .